うれしい週末です。

昨日は会社を休んで病院にいってきたのですけれど、数時間いただけ、しかも別に検査をしたりしたわけでもないのに、なんだかぐったり。

まあ、行き帰りだけで2時間以上かかったというのもあるのだけれど。

でもそれは毎日の通勤だって同じか・・・

それで金曜だと言うのに夜更かしもせず(ほんとはしたかったのだけれど)というかできずに早めに就寝。

がっつリ寝ました。

寝すぎて頭が痛くなるほど。

私は大体10時間とか寝るとこうやって頭が痛くなるんですよ、なぜか。

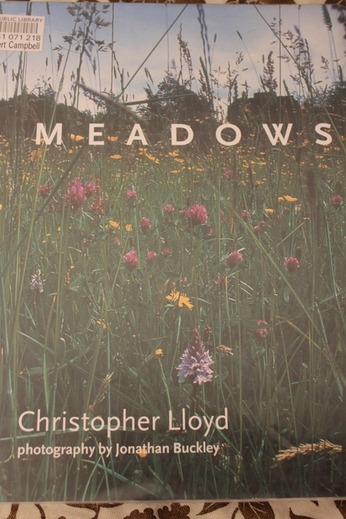

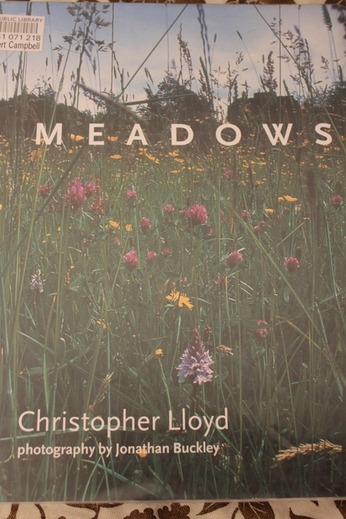

その寝る前と今日の朝に読んで、読み終わったばかりなのがこの本。

図書館で借りてきたものです。

'Meadows' by Christopher Lloyd

イギリスの有名なガーデンライターのクリストファー・ロイド氏、残念ながらもう亡くなられてしまいましたけれどもグレイト・ディクスターのお庭は今も健在(現在はロイド氏とともにお庭つくりをしていたファーガス・ギャレット氏がその意志を継がれています)。

以前もここで彼の本を紹介したことがあります。

クリストファー・ロイド氏の本というだけでなく、メドウ・ガーデンというのにここ最近興味を持ち始めていたので借りてみました。

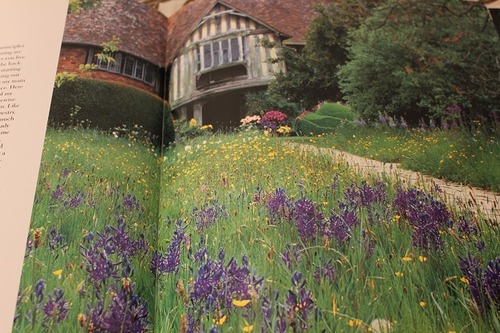

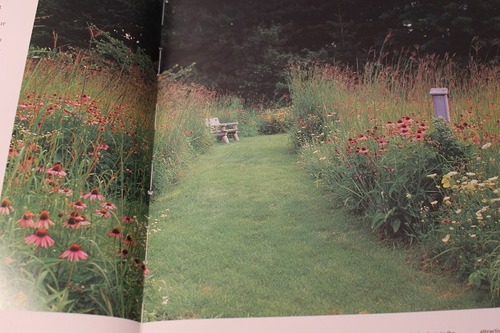

メドウ・ガーデンとはいわゆる草原みたいな風景なのですが、でも自然に作られたものというよりはやはり人間の手が入ったものなのですよね。

ここでロイド氏が語っているのも、どうやってナチュラルに見えるメドウを作れるか、ということを彼のグレイト・ディクスターのお庭内でのメドウ・エリアでの経験を元に書かれています。

で、読んでみてわかったのは、自然に生えてきているように見えるメドウ・ガーデンですが、実はそれを作るのはかなり大変だ、ということ!

もちろんもともと自然にできたメドウだったら、何もせずに景色を楽しむだけでいいわけですが、ここで語られているのはやはりメドウの風景を「作る」ことが前提になっているのでね。

まずやはり最初はしっかり雑草を取り除くこと。

そして植える場所の性質(土や気温など基本的なこと)をよく知っておくこと。

それからやはりなるべくその地にあったローカルの植物を選ぶこと。

植物についてとっても詳しく、さまざまな植物を育てていたグレイト・プランツマンであるロイド氏ですら、メドウ・ガーデンでの植物の栽培はかなり失敗もしているんだそうで、それが素直にここには書かれているのが面白かったです。

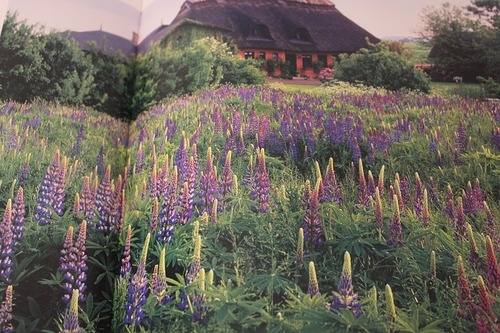

(ルピナスがこんなふうに群生するなんて、すごいですよね~)

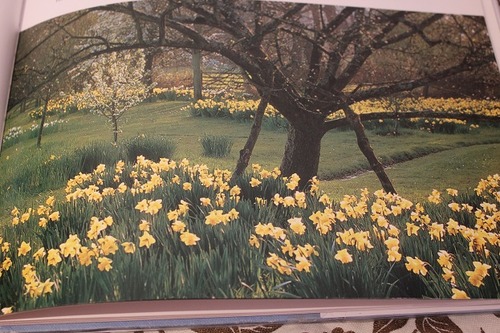

というのもメドウというのは基本グラス(芝生)エリアからスタートします。

そこにさまざまなメドウに適した植物を植えていくわけなのですが、やはりグラスの勢いに負けてしまう植物が多いみたいです。

そして、メドウ・プランツはやはり普通のガーデンベッドとはまた違って、あまりに栄養のありすぎる土は好まなかったりするようでして・・・

そのためにトップソイルを撤去する、なんてことをするそうです。

自然風に気ままに育っているようでいて、なかなか気難しいようですねー。

つまりこの上のようなたくさんのお花のメドウ・ガーデンを作るのはかなりの手間と計画がないとだめなんだ、と。

なるほどねー。

でもやっぱり魅力的ですよね、こういう風景。

狭い我がトロントの庭では到底メドウ・ガーデンなどは無理なわけですが、だからこそ憧れるのかな。

とはいえ、もともとメドウ・ガーデンを作ろうなどと思っていたわけではもちろんなく、最近はナチュラル・ルッキングな庭というのに興味があって、それでいろいろ種をオーダーしたりしたわけです。

で、自分の庭でもメドウで咲いているような植物をどういう風に植栽したらいいか、というコンビネーションのアイデア探しみたいなのもあるんです。

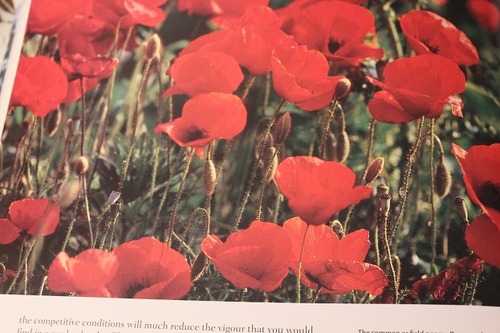

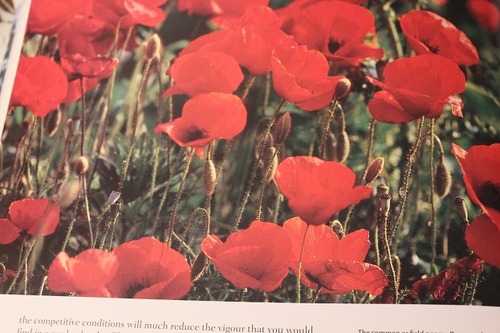

この上の写真でもみられるコーン・ポピーなんかは私も大好きで、何年かうちでも種から育てています。

↑こちらです。アニュアルの真っ赤なポピー。

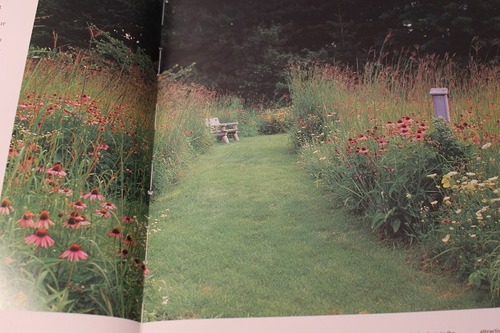

またはうちでも種からたくさん成長しているエキナセアとか。

面白かったのは、メドウというのはヨーロッパ的なもので、北米になるとそれがプレイリーになるんですね。

ロイド氏はイギリスの方なので、やはり基本的にはイギリスでのガーデニングを想定しています。

またはハンガリーなどのヨーロッパのメドウを訪れたことなどもいくつか書かれていますけれど・・・

でも後半ちょっとだけ北米のプレイリーについても取り上げられています。

そこで得た種(べス・チャトーさんと一緒に北米のプレイリーを偵察したようです)をイギリスに帰ってから彼のお庭のメドウエリアで育てたようですが、やはり場所が違うとなかなかうまく定植してくれないようで。

でも、私はカナダにいるので、やはり北米原産のものに興味があるので、次はやはりアメリカかカナダ人の方が書いたものを読むべきでしょうね。

イギリスでは(イギリスだけでは決してないのもわかっていますが)、ナメクジの被害が多く、ここでもロイド氏も何度か言っていましたし、ここで紹介したイギリスのモンティ・ドン氏もやはり種から育てるときは直蒔きだとナメクジにやられて全滅しかねないから、移植するということを何度も言っていました。

うちのトロントの庭にはカタツムリはたくさんいるんですけれど、植物に被害があるかというと、そんなでもないように思うんですよ。(私が知らないだけかもしれないですが)

ナメクジはあまり見かけないし。でもこれも夜行性というから、知らないだけかな~?

でも、ロイド氏は「アメリカのプレイリー地帯で、冬の寒さが厳しいところではナメクジも寒くて越冬できない」と言っているのを読んで、「わー、そうか、なるほどー」と思いました。

当たり前といえばそうなんですが、そっか、そういうことは考えたことがなかった。

寒冷地でのガーデニングでもいいことはあるもんなんだなー(笑)。

でもね、これ、うん、ほんと勉強になりました。

詳細な部分では直接自分の庭の植物のセレクションとかにリンクするわけではないのですけれど、メドウ・ガーデンのコンセプトとか、風景の作り方とか。

メドウ・ガーデンはやはりローカルな植物だけを植えるべきだ、と言う人もいますが、ロイド氏はそういうわけでもなくて、北米の植物も取り入れています。

でももちろん、あまりに繁殖しすぎるものや、定植しないものなどは原産地を問わないし、その土地にあったものならば植えて楽しんだらいいのでは?と言うことなんだと思います。

私が今年種から育てようと思っている矢車草もメドウ・プランツ。

コーン・フラワーという別名もありますしね。

「コーン」とつくと大体メドウに適した植物なんですよね。

上で紹介したコーン・ポピーもそうですし。

エキナセアもパープル・コーンフラワーと呼ばれたりもしますしね。

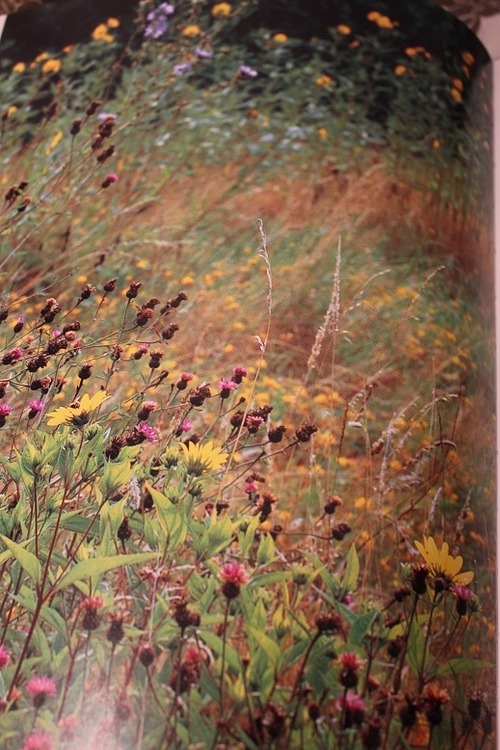

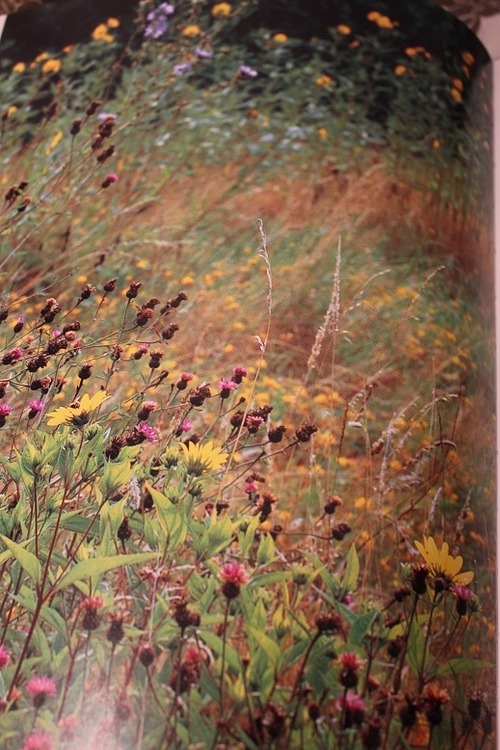

ルドベキアやアスターなんかもメドウ向けですね。

今年はいくつ植えたいと思っているオーナメンタル・グラスももちろんはずせません。

たくさん素敵なメドウの風景の写真が載っていたので、それを写真に撮ってしまいました。

狭い庭の一角でもちょっとしたメドウ的な風景は作れなくもないかも??

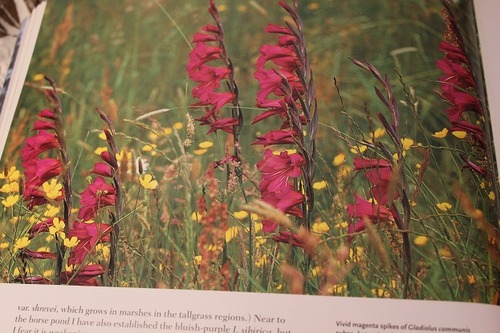

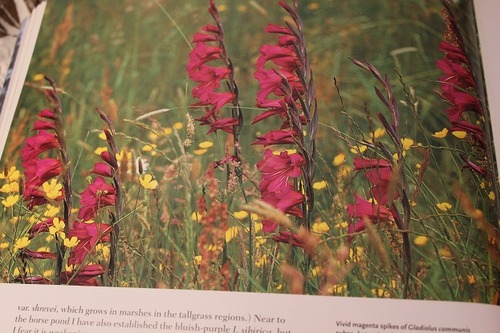

こういうワイルド・グラディオラスも素敵ねー。

この色がいい。

私は普通のグラディオラスにはあまり興味はないのですけれど、これはいいなあ、と思っています。

ロイド氏というとカラフルなボーダーのお庭のイメージが強かったのですが、メドウにもとても興味があって、それはロイド氏のお母様から受け継がれたようです。

この本の中でも何度もお母様がもともと植えたものから増えていった、なんて記述がありましたから。

そんなお庭が受け継がれるなんていいですよねー。

と、やっぱり違う世界だわ、と思ってしまいますけれども・・・

こういうのにあまり興味のある方は多くないかもしれませんが、私は面白く読みましたよ。

今日またこの本を返しに図書館に行ったので、もっとガーデニングの本を借りてきました。

やはり冬の間はガーデニング・ブックを読むくらいしかできないですからねー。

(あとは危険なカタログの熟読・笑)

みなさんもやはり冬の間、ガーデニング・ブックを読まれてますか?

******************

ランキングに参加しています。

よろしければ、下をクリックして下さい!

にほんブログ村

ランキングに参加しています。よろしければクリックを↓

にほんブログ村

昨日は会社を休んで病院にいってきたのですけれど、数時間いただけ、しかも別に検査をしたりしたわけでもないのに、なんだかぐったり。

まあ、行き帰りだけで2時間以上かかったというのもあるのだけれど。

でもそれは毎日の通勤だって同じか・・・

それで金曜だと言うのに夜更かしもせず(ほんとはしたかったのだけれど)というかできずに早めに就寝。

がっつリ寝ました。

寝すぎて頭が痛くなるほど。

私は大体10時間とか寝るとこうやって頭が痛くなるんですよ、なぜか。

その寝る前と今日の朝に読んで、読み終わったばかりなのがこの本。

図書館で借りてきたものです。

'Meadows' by Christopher Lloyd

イギリスの有名なガーデンライターのクリストファー・ロイド氏、残念ながらもう亡くなられてしまいましたけれどもグレイト・ディクスターのお庭は今も健在(現在はロイド氏とともにお庭つくりをしていたファーガス・ギャレット氏がその意志を継がれています)。

以前もここで彼の本を紹介したことがあります。

クリストファー・ロイド氏の本というだけでなく、メドウ・ガーデンというのにここ最近興味を持ち始めていたので借りてみました。

メドウ・ガーデンとはいわゆる草原みたいな風景なのですが、でも自然に作られたものというよりはやはり人間の手が入ったものなのですよね。

ここでロイド氏が語っているのも、どうやってナチュラルに見えるメドウを作れるか、ということを彼のグレイト・ディクスターのお庭内でのメドウ・エリアでの経験を元に書かれています。

で、読んでみてわかったのは、自然に生えてきているように見えるメドウ・ガーデンですが、実はそれを作るのはかなり大変だ、ということ!

もちろんもともと自然にできたメドウだったら、何もせずに景色を楽しむだけでいいわけですが、ここで語られているのはやはりメドウの風景を「作る」ことが前提になっているのでね。

まずやはり最初はしっかり雑草を取り除くこと。

そして植える場所の性質(土や気温など基本的なこと)をよく知っておくこと。

それからやはりなるべくその地にあったローカルの植物を選ぶこと。

植物についてとっても詳しく、さまざまな植物を育てていたグレイト・プランツマンであるロイド氏ですら、メドウ・ガーデンでの植物の栽培はかなり失敗もしているんだそうで、それが素直にここには書かれているのが面白かったです。

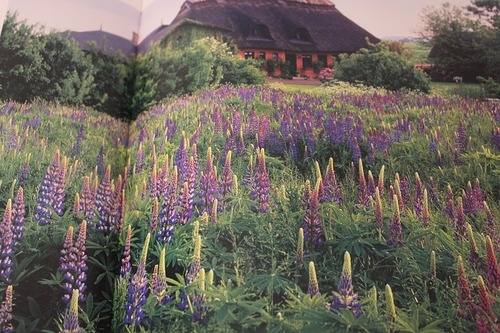

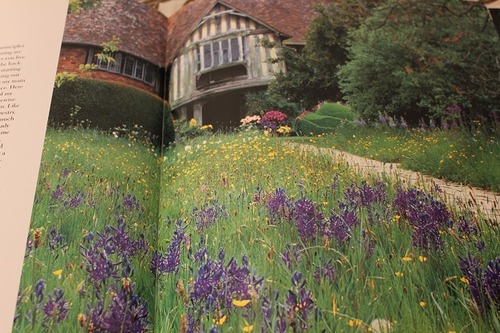

(ルピナスがこんなふうに群生するなんて、すごいですよね~)

というのもメドウというのは基本グラス(芝生)エリアからスタートします。

そこにさまざまなメドウに適した植物を植えていくわけなのですが、やはりグラスの勢いに負けてしまう植物が多いみたいです。

そして、メドウ・プランツはやはり普通のガーデンベッドとはまた違って、あまりに栄養のありすぎる土は好まなかったりするようでして・・・

そのためにトップソイルを撤去する、なんてことをするそうです。

自然風に気ままに育っているようでいて、なかなか気難しいようですねー。

つまりこの上のようなたくさんのお花のメドウ・ガーデンを作るのはかなりの手間と計画がないとだめなんだ、と。

なるほどねー。

でもやっぱり魅力的ですよね、こういう風景。

狭い我がトロントの庭では到底メドウ・ガーデンなどは無理なわけですが、だからこそ憧れるのかな。

とはいえ、もともとメドウ・ガーデンを作ろうなどと思っていたわけではもちろんなく、最近はナチュラル・ルッキングな庭というのに興味があって、それでいろいろ種をオーダーしたりしたわけです。

で、自分の庭でもメドウで咲いているような植物をどういう風に植栽したらいいか、というコンビネーションのアイデア探しみたいなのもあるんです。

この上の写真でもみられるコーン・ポピーなんかは私も大好きで、何年かうちでも種から育てています。

↑こちらです。アニュアルの真っ赤なポピー。

またはうちでも種からたくさん成長しているエキナセアとか。

面白かったのは、メドウというのはヨーロッパ的なもので、北米になるとそれがプレイリーになるんですね。

ロイド氏はイギリスの方なので、やはり基本的にはイギリスでのガーデニングを想定しています。

またはハンガリーなどのヨーロッパのメドウを訪れたことなどもいくつか書かれていますけれど・・・

でも後半ちょっとだけ北米のプレイリーについても取り上げられています。

そこで得た種(べス・チャトーさんと一緒に北米のプレイリーを偵察したようです)をイギリスに帰ってから彼のお庭のメドウエリアで育てたようですが、やはり場所が違うとなかなかうまく定植してくれないようで。

でも、私はカナダにいるので、やはり北米原産のものに興味があるので、次はやはりアメリカかカナダ人の方が書いたものを読むべきでしょうね。

イギリスでは(イギリスだけでは決してないのもわかっていますが)、ナメクジの被害が多く、ここでもロイド氏も何度か言っていましたし、ここで紹介したイギリスのモンティ・ドン氏もやはり種から育てるときは直蒔きだとナメクジにやられて全滅しかねないから、移植するということを何度も言っていました。

うちのトロントの庭にはカタツムリはたくさんいるんですけれど、植物に被害があるかというと、そんなでもないように思うんですよ。(私が知らないだけかもしれないですが)

ナメクジはあまり見かけないし。でもこれも夜行性というから、知らないだけかな~?

でも、ロイド氏は「アメリカのプレイリー地帯で、冬の寒さが厳しいところではナメクジも寒くて越冬できない」と言っているのを読んで、「わー、そうか、なるほどー」と思いました。

当たり前といえばそうなんですが、そっか、そういうことは考えたことがなかった。

寒冷地でのガーデニングでもいいことはあるもんなんだなー(笑)。

でもね、これ、うん、ほんと勉強になりました。

詳細な部分では直接自分の庭の植物のセレクションとかにリンクするわけではないのですけれど、メドウ・ガーデンのコンセプトとか、風景の作り方とか。

メドウ・ガーデンはやはりローカルな植物だけを植えるべきだ、と言う人もいますが、ロイド氏はそういうわけでもなくて、北米の植物も取り入れています。

でももちろん、あまりに繁殖しすぎるものや、定植しないものなどは原産地を問わないし、その土地にあったものならば植えて楽しんだらいいのでは?と言うことなんだと思います。

私が今年種から育てようと思っている矢車草もメドウ・プランツ。

コーン・フラワーという別名もありますしね。

「コーン」とつくと大体メドウに適した植物なんですよね。

上で紹介したコーン・ポピーもそうですし。

エキナセアもパープル・コーンフラワーと呼ばれたりもしますしね。

ルドベキアやアスターなんかもメドウ向けですね。

今年はいくつ植えたいと思っているオーナメンタル・グラスももちろんはずせません。

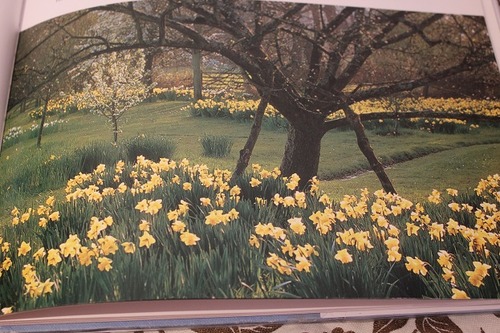

たくさん素敵なメドウの風景の写真が載っていたので、それを写真に撮ってしまいました。

狭い庭の一角でもちょっとしたメドウ的な風景は作れなくもないかも??

こういうワイルド・グラディオラスも素敵ねー。

この色がいい。

私は普通のグラディオラスにはあまり興味はないのですけれど、これはいいなあ、と思っています。

ロイド氏というとカラフルなボーダーのお庭のイメージが強かったのですが、メドウにもとても興味があって、それはロイド氏のお母様から受け継がれたようです。

この本の中でも何度もお母様がもともと植えたものから増えていった、なんて記述がありましたから。

そんなお庭が受け継がれるなんていいですよねー。

と、やっぱり違う世界だわ、と思ってしまいますけれども・・・

こういうのにあまり興味のある方は多くないかもしれませんが、私は面白く読みましたよ。

今日またこの本を返しに図書館に行ったので、もっとガーデニングの本を借りてきました。

やはり冬の間はガーデニング・ブックを読むくらいしかできないですからねー。

(あとは危険なカタログの熟読・笑)

みなさんもやはり冬の間、ガーデニング・ブックを読まれてますか?

******************

ランキングに参加しています。

よろしければ、下をクリックして下さい!

にほんブログ村

ランキングに参加しています。よろしければクリックを↓

にほんブログ村

日本での出版物で、メドウガーデンについて詳しく

書かれてある本が「オーナメンタルグラスの庭づくり」

といって、私も多大なる影響を受けさせていただいている

奥峰子先生の本です。メドウやプレイリーといった切り口

ではなく、イネ科の植物をどんな風に庭に取り入れるか、

さまざまなタイプのグラスや、世界中のグラスを上手く

使った庭が紹介されています。結局はメドウやプレイリー

につながっていく内容になっていると思われます。この

本は図書館で借り尽くし、それでも飽き足らず購入

と至りました。それ位自分にとっては大事な参考書になって

います。(いつかお見せしたい位!)

さて私は、雑草でイネ科の脅威にさんざん悩んで来た

経緯があり・・・全くの空き地を庭に開墾する機会が何度か

あったのですが、そのイネ科の根の張りや、あの生命力

の強さに(シャベルが土に入らない!雑草のように増える、というか同じだから、苦笑。)わざわざ自分の庭にはイネ科はいらない!と決めていました。ですが、フウチソウやタガネソウの美しい葉っぱをよそで見ていて一昨年くらいに庭へ導入しました。2年たつけれど、それほど増えないのは良かったのか悪かったのか・・・(苦笑)。それですっかり

気を良くした私は、去年「銅葉イネ」という観賞用のイネを

何個か園芸店で買い求めた後種を取り、春先に苗を作って、さてこれをどんな風に庭へ移植しようかワクワクしている最中です。だって、出来上がった苗は200くらいはあるんです!!家人は「ついにわが家へ田んぼを作ろうとしているのか」とびっくりしていますが、そうではありません。メドウガーデンを作ろうとしているのです(笑)。